私は一時期TikTokの見て気がつけば3時間経っていました。好きなアカウントを見るだけでなくボーッと見続けてしまっていたので、改善して今では1日15分も見なくなりました。

実際にやってみて効果があった方法をお伝えします!

TikTokの見過ぎをなぜ改善したいのか?

TikTokの見過ぎを改善したい理由を整理しておきます。

私の場合は、TikTok以外にやりたいことがあったし、見すぎた後の罪悪感が嫌だったので改善したかったです。

理由なく自分で制限するのはハードルが高いので、一旦どうしてTikTokの見過ぎを改善したいのかは、簡単に頭の中で言語化しておきましょう。(悩みが深刻であれば書き出しても良いと思います)

アプリの「時間制限」機能を使う

スマホの時間制限機能を使う方法です。設定した時間を過ぎると、もう時間が過ぎましたよとアナウンスしてくれます。

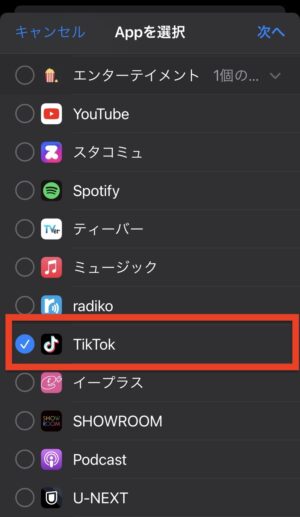

iphoneの場合の設定手順は以下の通りです。

1)「設定」⇨「スクリーンタイム」を選ぶ

2)「App使用時間の制限」を選ぶ

3)「TikTok」を選び、「次へ」を選択する

4)1日の使用時間の上限を設定する

これで設定した時間になると画面がロックされます。

ただ、簡単に「15分延長」とか「今日は上限を設定しない」と選ぶこともできるので強制力はやや弱めです。短く設定しすぎてもすぐ解除してしまうかもしれないので、2時間とかに設定して「2時間もやってたの・・・!?」と引くぐらいの時間設定のほうがパタっと止めるかもしれません。

TikTokのおすすめ欄を見ない

まずTikTokのホーム画面(おすすめ欄)を見ないようにするのがおすすめです。

私がボーッと長時間見過ぎていたときは、だいたい「おすすめ欄」を見ているときでした。

おすすめ欄は視聴履歴から自分好みにカスタマイズされているので、見続けたら面白いコンテンツに会える機会がたくさんあります。それだけ中毒になりやすいということ…。

私はおすすめ欄を見ないようにするのが1番効果がありました。

スマホロックをかける

TikTokの見過ぎ改善とは別の対策ですが、在宅ワーク時のスマホをつい触ってしまうときの対策でスマホロックを使いました。

これは強制力もあって効果があります。私の場合はずっと使うこともなく、一旦使い過ぎない癖がついたらスマホロックを使わなくても触り過ぎないようになりました。

こんなものを買うなんて人間は愚かだな…なんて思ってしまいましたが、これに入れて目に入らない位置に隠してしまえば意外と気持ちはスッキリします。

また、時間が経ったときに「自然と触り過ぎをコントロールできた!」という達成感を味わえるのも良いです。

人に設定してもらうよりも、自分で設定したほうがストレスなく制限できる気がします。ちなみに、いきなり8時間で設定するとさすがにストレスが溜まると思うので、お昼までの3時間とか、最初は区切るのがおすすめです。

こちらもおすすめ

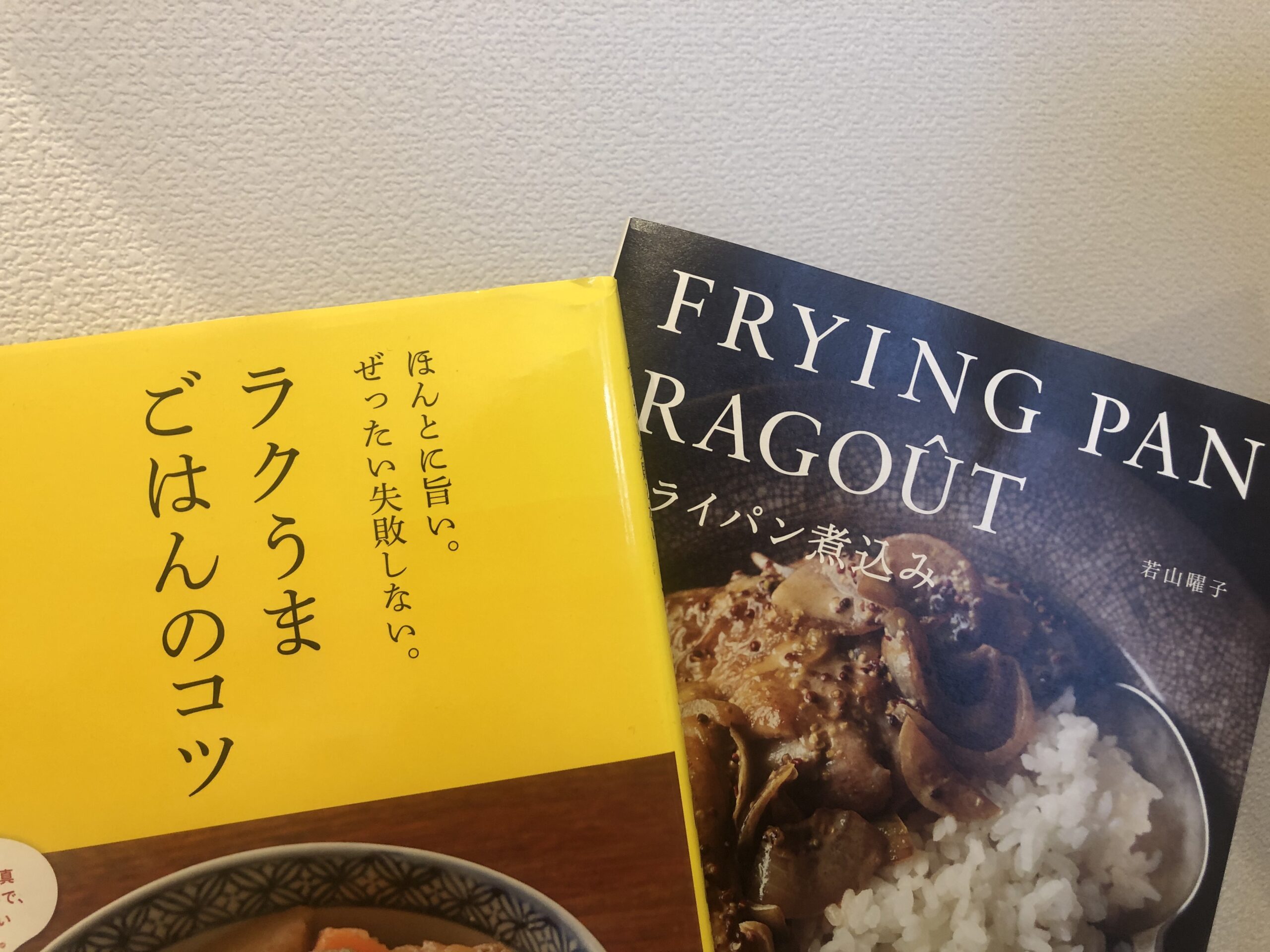

番外編として、タイムマネジメントの考え方を学ぶのもおすすめです。

「「後回し」にしない技術」

TikTokを見過ぎずに他のことをしたい!という場合、そもそも何かを後回しにしない技術があれば良いと思いませんか?そんなノウハウが詰まっています。

地に足の着いた内容で、網羅的に書かれているのでおすすめです。

「漫画でよく分かるエッセンシャル思考」

エッセンシャル思考は1つの物事に集中して考えたり、取り組むと良いという考え方です。

漫画でわかりやすく書かれているので、こちらも何か目標があるときに読むのがおすすめの本です。

スマホ脳

スマホ漬けになることの怖さが書かれた本です。

夢をかなえるゾウ

こちらもモチベーションを上げたいときにおすすめの本。全部一気に読まなくても良いので読みやすいです。